今回は例外処理について解説していきます。

例外でのエラーの表現

基本的にエラーは例外で表現します。昔はbool型やint型をメソッドの戻り値にして,エラーの場合はfalseや,マイナス1やマイナス2などのエラーコードを返却するという実装もありましたが,そういった実装は,戻り値のバケツリレーのような感じで,呼び出し先から呼び出し元まで,どんどん戻してこないといけないので,コーディングが大変です。毎回戻り値を見てエラーなら?成功なら?というif文だらけになります。

今回のケース

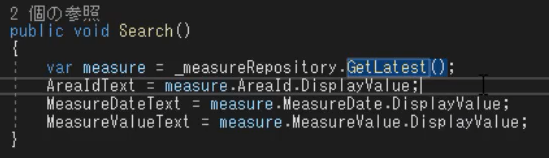

例えば今回のSearchメソッドを見てみましょう。

GetLatestが呼び出された後に,戻り値で,正常かエラーかを戻してしまうと,毎回GetLatestを呼び出した次の行でif文が入ります。戻り値をチェックし忘れたら,バグが混入します。

成功した場合だけ次の行に行く

エラー処理の合言葉は,「成功した場合のみ次の行に行く」です。

処理に失敗した場合,何かしらエラーがでた場合は,例外にして,呼び出し元まで落とします。そうすると,メソッドを数珠繋ぎで,ボタンクリックイベントから4つや5つのメソッドを経由した先で,エラーとなっても,そこで例外を発生させれば,一切のエラー処理のコードを書かなくても,ボタンクリックイベントまで落ちてきます。そうすれば,エラーとなった状態で処理をしてしまうことも,戻り値をチェックし忘れることもありません。

今回のGetLatestの例で行くと,SQLServerに接続できなかった場合などは,SQLの例外となります。その場合は,気にせず,呼び出し元まで落とします。

呼び出し元の実装

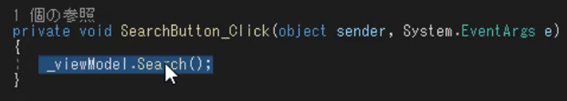

今回の場合,Searchメソッドを呼び出している起点となるSearchButton_Clickまで落とします。ここでキャッチして,エラーメッセージやログの出力を行います。次回はどのようにエラーを表示するかを解説していきます。

#01_プロジェクトの作成

#02_プロジェクトの追加

#03_依存関係

#04_ドメイン駆動開発でApplication層は必要?

#05_Domainのフォルダー構成

#06_Infrastructureのフォルダー構成

#07_WinFormのフォルダー構成

#08_Testsのフォルダー構成

#09_テスト駆動で実装するための事前準備

#10_テストコードとViewModelの追加

#11_テストコードを追加する

#12_ Repositoriesフォルダーの作成

#13_ Entitiesフォルダーの作成

#14_ Mockの作成

#15_フォーム画面の作成

#16_画面のコントロールデータバインドする

#17_Fakeを使ってタミーデータを画面に表示させる

#18_Fakeデータを画面に通知する

#19_PropertyChangedの方法を変更する

#20_Fakeとデータベースの値を切り替える方法

#21_Sharedクラスを作成する

#22_クラスを生成するファクトリークラスを作る

#23_#if DEBUGでFakeデータがリリースされないようにする

#24_DEBUGモードであることをわかりやすくしておく

#25_Factories以外から生成できないようにしておく

#26_Factoriesの呼び出しはViewModelで行う

#27_外部の設定ファイルの値で判断する

#28_Fakeデータを切り替える方法

#29_FakePathを設定ファイルとSharedに移す

#30_Fakeデータのバリエーション

#31_Shareクラスの活用方法

#32_ベースフォームを作る

#33_SharedにログインIDを記憶する

#34_BaseFormでログインユーザーを表示する

#35_ValueObject

#36_ValueObjectを作成する

#37_抽象クラスValueObjectを使用してイコールの問題の解消

#38_AreaIdにビジネスロジックを入れる

#39_AreaIdクラスをEntityに乗せる

#40_MeasureDateの作成

#41_MeasureValueの作成

#42_オブジェクト指向の自動化

#43_Repositoryの具象クラス

#44_例外処理

#45_例外の作成

#46_インナーエクセプション

#47_例外の欠点

#48_メッセージの区分

#49_エラー処理の共通化

#50_ログの出力

#51_タイマー処理はどこに置く?

#52_タイマークラスの作成

#53_StaticValues

#54_Logics

#55_Helpers

#56_Module

#57_トランザクションはどこでかける?

#58_特徴を見極める

#59_さいごに